睡眠不足や夜更かしが体に良くないことはよく知られていますが、最近の研究では「睡眠の質」そのものが血糖値のコントロールに影響を与える可能性が示唆されています。本記事では、最新の研究結果を踏まえ、睡眠と血糖値の関係について具体的に解説します。

睡眠の質と血糖値の関係とは

睡眠と血糖値の関係について、2021年に*Diabetologia*誌に掲載された研究で興味深い結果が報告されています。

この研究では、睡眠の質が悪い(夜中に目が覚める回数が多い、深い睡眠が少ない)人や、就寝時間が遅い人は、翌朝や翌日の食後血糖値のコントロールが悪化しやすいことが示唆されました。

つまり、単に「何時間寝たか」だけではなく、「どれだけ質の良い睡眠をとれたか」「何時に寝たか」といった要素が、体の中で血糖値をうまく調節できるかに影響していることが明らかになったのです。

睡眠の質が悪いと血糖値にどんな影響がある?

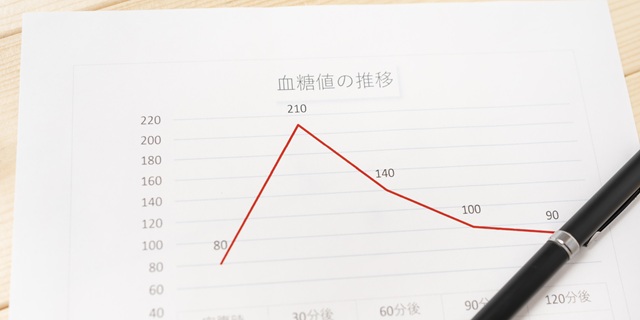

睡眠効率が低かったり、夜型の生活リズムが続くと、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが悪くなりやすくなります。その結果、食後に血糖値が必要以上に上昇しやすくなり、体に余分な負担がかかります。

また、体内時計(概日リズム)が乱れることも、血糖値コントロールに悪影響を及ぼす要因となります。生活リズムが夜型に偏ることで、食事とホルモン分泌のバランスが崩れ、血糖値の安定が難しくなるためです。

血糖値のコントロール不良が引き起こす問題

血糖値のコントロールがうまくいかないと、体にはさまざまな影響が現れます。具体的には、次のようなリスクが知られています。

- ✓ 動脈硬化のリスクが高まり、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患につながる

血糖値の乱高下は血管の内側を傷つけ、炎症を引き起こします。この状態が続くと動脈の壁が厚く硬くなり、血流が悪化します。

- ✓ 血糖値を調整するインスリンが過剰に分泌されることで、糖尿病の発症リスクが高まる

食後に血糖値が急上昇すると、体はそれを抑えるために大量のインスリンを分泌します。これが繰り返されると次第にインスリンの効き目が悪くなり(インスリン抵抗性)、血糖値が下がりにくい体質へと変化していきます。

- ✓ 血糖値の乱高下により、強い眠気や疲労感を感じやすくなり、日常生活に支障が出る

血糖値が急激に上がったあと急激に下がると、エネルギーの供給が不安定になり、強い眠気やだるさが出やすくなります。

睡眠と食事、両方から血糖値を守る工夫

このようなリスクを防ぐためには、まず良質な睡眠を確保することが重要です。できるだけ毎日同じ時間に就寝・起床することを心がけ、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控えるなど、睡眠環境を整える工夫も効果的です。

それでも睡眠の質が落ちてしまったと感じるときは、食事内容にも気をつけましょう。血糖値を急激に上げやすい食品(白米、菓子パン、甘い飲み物など)を控え、野菜や大豆製品など食物繊維を豊富に含む食品を意識して取り入れることが役立ちます。

また、食後に軽く体を動かすだけでも血糖値の上昇を抑えることができます。例えば、食後に10〜15分程度の散歩をするだけでも効果がありますので、無理なく続けられる範囲で取り入れてみてください。

参考文献

van Marken Lichtenbelt, W. D., et al. "Poor quality of sleep and falling asleep later are associated with poorer control of blood sugar after meals." Diabetologia, 2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13707