2005年、小椋聡さんは通勤途中にJR福知山線脱線事故に遭遇しました。ご本人も怪我を負いつつ、遺族との活動や事故調査に取り組む中で、妻の朋子さんが心的ストレスから双極性障害を発症しました。

聡さんは朋子さんの体調を考えて脱サラ。現在は本業のデザイナーのかたわら、兵庫県多可町で古民家空間 kotonohaを夫婦で運営しています。

朋子さんと聡さん、それぞれに発症の原因となった脱線事故のこと、そして障害との向き合い方についてお話を伺いました。

目次

元に戻って、とは思わない。妻は病気でも「愛される存在」のまま

聡さん:(妻の)朋子の病名や病状説明は医師から聞きました。

ただ、うつのときは「必ず治る」という説明だったけど、それが途中から双極性障害という病名に変わって「一生付き合わないといけない」ということに変わったくらいで、病名にはあまり関心を持ちませんでした。

個人差がある病気ですし、どういう病気であれ、朋子が我が家で幸せに過ごせるかどうか、重要なのはそれだけです。

自分がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と言われたときも「へえ、そうなのね」という感想でした。当時は事故のことに囚われていたし関わらないといてもたってもいられない状態でしたから、後から考えればそれが症状のひとつだったのかなとは思います。

けれど、人間が怖い体験をしたらそういう状態になるだろうし、悲しかったら泣くし。自分は病人とは思っていないので、自分にPTSDという病名がつくと自分で傷ついているふりをするようで嫌でした。

妻の症状は、以前と比べればおだやかにはなりました。

ただ、病気になる前の彼女がどんな人だったのかはもう思い出せないぐらいです。だからどう比べていいのかもよく分からない。

今の彼女は、病気とともに(以前とは)違う状態を生きている感じですね。僕は「(以前の状態に)戻ってくれ」とも思っていませんし、これが今の彼女の姿なので無理に変わる必要はないと思っています。

彼女は病人であっても周りに愛される人です。

双極性障害という病気は、まだまだ世間的には認知されていないと感じています。病名で説明してしまうと「きっと(朋子さんは)こういう状態なんだろう」という片寄った目で見られてしまうと思うのですが、彼女の症状はきっと世間一般でイメージされている双極性障害とは少し違うと思います。

寝込んでいても来客があれば普通に対応しますし、彼女自身も人と接したり何かイベントがあるほうが調子が良いように思います。自発的に何かをやるのは難しいようですが、一緒にやるきっかけを作るとできることが多くなってきました。

ひとつの病名で括ってしまうことで変な先入観ができて、本人が愛される存在であることが伝わらなくなってしまうような気がします。なので、僕はあまり病名にはこだわりはありません。

発症したのは僕と夫婦だったから。妻を死なせないため会社を辞めた

朋子は、別に事故後の取り組みについては関わらなくてもよかったんです。

被害者の家族の中には、できるだけ事故と関わらずにじっと心の傷を癒していった人もいたでしょうし、忘れることに専念した方もたくさんいました。彼女もそれでよかった。

でも性格上、脱線事故後の取り組みに関わらざるを得なかった僕の意思を尊重して、共に向き合ってくれた。

学生の頃から一緒に住んでいますが、さまざまな家族のかたちの中で夫婦って一番不思議な単位だと思います。もともと他人ですから。一緒にいる理由が相手のことを好きかどうか、幸せにやっていけるかどうかだけ。やっていけなければ離婚する夫婦も多いですよね。

もちろん夫婦であっても、全てを共有しない生き方もある。全てが終わったときに「うまくいってよかったね」だけで済ませることもできる。

だけどそれは後から振り返れば人生の大事な部分を共有できなかったことに繋がります。だから、一緒に向き合ってくれた妻には本当にありがたいと思っています。

彼女が体調を崩した原因は僕の取材や活動に付き合ったからというのが大きいのではないかと思います。「こんな性格の僕と結婚してしまったから(には発症も避けられなかった)、ごめんなさいね」という気持ちです。

彼女の入院中に会社を辞めました。多分、僕が会社を辞めずに朋子を一人家に残してずっと会社勤めをしていたら、彼女は死んでいたと思います。

ただ、何の準備もせずに独立してデザイン事務所を創業したので、独立して2年ほどは本当に金がなく全財産が5000円しかなくなったこともありました。事故現場へ献花する花も買えず、残高不足で口座引き落としもできずに督促が来るようになりました。

余裕がなく精神的にも追い詰められ、お金がないことの屈辱や恐怖に比べたら事故で骨が一本折れたことのほうがましじゃないかなと思ったくらいです。

多可町へ引っ越したのは(生瀬の自宅の)家賃と駐車場代が払えなくなったからです。会社勤めをしていたときには少し大きめの家に住んでいたので、家賃が結構高かった。田舎の物件ならば安い家賃を数年間払った程度の金額で購入できると知り、最終的に目の前にある川でホタルが飛ぶというこの古民家に決めました。

ボロボロの家でしたけど、可能性のある家だったので自分で頑張ればなんとかなるんじゃないかなと思いました。

一番好きな人と一緒に過ごせるのならやれないことはない

家族が病気になったり介護が必要になったりしたとき、結局は一番身近にいる家族がサポートするしかない。家族がなんとか耐えてやるしかないんです。

身内と言ってもみんなそれぞれに生活がありますし、現実的に毎日のこととなると夫の僕がやるしかないんですよね。お金を払って(第三者に)やってもらっても、それで家族が幸せになるかというとそうとは限らない。

一度、ホームヘルパーをお願いしたことがありましたが、「これなら俺がやったほうが早いな」と思ってしまった(笑)。いろいろ規則があって、できることとできないことがあるようです。

仕事をしながら家事のほとんどを僕がやっているので、仕事が立て込んでいるときとか「なんで俺がやらなあかんねん」「(妻に対して)たまにはこれくらいやってくれないかな」と思うこともあります。家事をしていると、人の半分ぐらいの時間しか仕事に集中できないんです。

家事って大変なんですよ。絶対やらないといけない仕事だけど、お金を生まない。このジレンマです。

料理は元々それほど苦ではないのですが、洗濯は嫌いでしたね。特にたたむのが…。でも、どうせやるなら「洗濯も好きになってやろう」と思ってやることにした。今では晴れの日を待ち構えて洗濯をしていますので、苦ではなくなりました。

自分を変えることは簡単ではありませんが、僕は自分が好きな人に見栄を張りたい。妻にとって、いつまでも「聡くんは格好いい人」でありたい。

一番好きな人と過ごすことができるんだから、大変だけどやれないことはないですよ。嫌いと思ってやるのと、好きと思ってやるのでは全然違いますので。

遺族はどんなに頑張っても大切な人が戻ってくることはない。でも、うちは僕がサポートすれば(生きている彼女と)また会える。一緒にいる日々がずっと続いているとそれが当たり前になってしまうのですが、実はそうではない。毎日が特別なことなんですよね。

彼女が病気だから、日々、事故のことも一緒にいられる特別な感覚も忘れずにいられるんでしょうね。我が家では「事故のことを忘れたい」という感覚はありません。

悪いことばかりではなく、良いこともたくさんありましたし、いろんな人との出会いもありましたから。

相手を好きでいるためには支える側の「余裕」が不可欠

病気の家族を支えるために大切なのは、「支える側が、相手のことを結婚した当時と同じように好きでいられるかどうか」。この気持ちがないと、どんなに外部の人間がサポートしてもうまくいかないと思っています。

ただし、支える側に心の余裕がなければ相手のことも考えられなくなってしまう。

社会に対して、(障害や病気を患う人を支えるために)具体的に何かをしてくれとは僕は思わない。妻が病気になって、周囲の認識が(当事者やその家族と)これほど違うのかと思いました。

だから、何か具体的な行動で助けてもらおうとすると「本当にあなたたちに妻や我が家を支えられるのか」と考えてしまう。

でも、逆に自分も周囲の人たちに手を差し伸べてあげることができていないのも事実です。それが介護であったり、家族の姿なのだと思います。

支える家族が気持ちの余裕を持ち続けるためには、生活に余裕があること。つまり、ある程度のお金が必要です。お金が無くなると、人間、人格が変わりますし、まともな社会生活ができなくなります。

妻の携帯代金は、障害のある人向けの割引制度を利用しているので半額です。障害年金や医療費の一割負担(自立支援医療制度)など、一見地味な経済的支援が陰で生活を支えてくれている。おしなべて助けるという意味では経済的サポートの仕組みが一番助かります。

しかし、こういった社会制度のことはまだまだ知られていませんし、本当に大変な渦中にいるときには、そんな複雑なことを調べて申請をしている余裕すらない。しかも、自分で「気付かないと受けられない」という仕組みなので、慣れている人じゃないと普通は気が付きませんから…。

できればそのいずれかの機関から、「こういう制度も利用できますよ」と声をかけてもらえると助かりますね。

「話す」ことで傷つく人もいる。「話す」ことで自分を納得させることもできる

朋子さん:症状がひどかったときは毎日が虚無との闘いでした。

とにかく苦しくて感情を吐き出したくて、布団にくるまりながら携帯で一文字一文字打ち込んでは短い詩を作っていました。虚無がどれだけ自分を責め苛むか、その闇を誰かに知ってほしかった。

たとえば私が泣いたなら、たとえば私が消えたなら

世界は一ミリも動いたりしない、そう思えることは幸福だ

すべてが終わっていたらいいのに

明日になったら、私のいない世界が当たり前になっていたらいいのに

みんなの記憶から私が消えていればいいのに

そして風に舞う砂のように私の肉体がこの世から去っていればいい

私は病気のことを一切隠していません。メディアの皆さんにも近所の人にも話しています。パイプオルガンの演奏をしている教会の人も、私の病気を分かった上で接してくれています。

誰にでも人に言えない苦しさがあると思います。でも、それを吐き出すことで楽になることもある。「死にたい」という思い(希死念慮)を外に出すことによって少し楽になり、自分を見つめなおすこともできるんじゃないかと思います。

周囲から見たら「あなたはよくやっている」と思われていることでも、本人にとっては「あのときこうしたらよかったのではないか」「自分のせいでこんなことになってしまったのではないか」と、後付けで後悔してしまうこともあります。

自分で自分を見つめ直して、自分をきちんと納得させることはとても大事だと思います。

聡さん:あの事故の当日。レスキューが来るまでの間のことは事故現場にいた人にしか分かりません。

僕が話をすることで事故の記録に残り、今後、こうした巨大事故があったときに人が助かるための役に立ったり、事故後の被害者のサポートにも役立つのではないかと考えました。

話すことで社会貢献ができたという実感は自身の存在価値も高めてくれましたし、事故に遭ったことへの納得の手立てにもなりました。

これまで何百件も取材に応じてきました。

「あの人、目立ちたがりやな」と思った方もいたと思いますが、何か物事を社会に伝えるためには必ずなにがしかの「メディア」が必要ですので、そのために自分がメディアになって発信するのが、2両目で生き残った自分の役割だと思ったんです。情報発信をしようと思ったら、報道機関というのは不可欠ですので。

人は初めて体験したことについては、自分自身の中でも考えながら話します。

僕も事故のことを話すうちにだんだん自分の考えに自分で気付いたり、整理したりできました。

おそらく事故当時はそんなことを考えてさえいなかっただろうと思うこともありますが、「考えて話す」ことで自分が経験したことに対する理由付けができ、自分を納得させることができました。

話すことで傷つく人も当然います。

ただ僕の場合は、メディアの皆さんに取材というかたちで話をきいてもらうのは自分を納得させる手立てでもあったんです。

事故に遭った夫を支える妻・朋子さんのインタビューはこちら

▼遺族でも負傷者でもない私が負った傷。夫が傍にいなければ生きてはいなかった

■JR福知山線脱線事故

2005年4月25日午前9時18分頃、JR西日本福知山線の塚口駅〜尼崎駅間で快速電車がカーブを曲がりきれずに脱線転覆、線路沿いのマンションに激突した列車事故。乗客106名と運転士1名が死亡、562名が負傷した。

取材・執筆:上野舞

小椋 聡

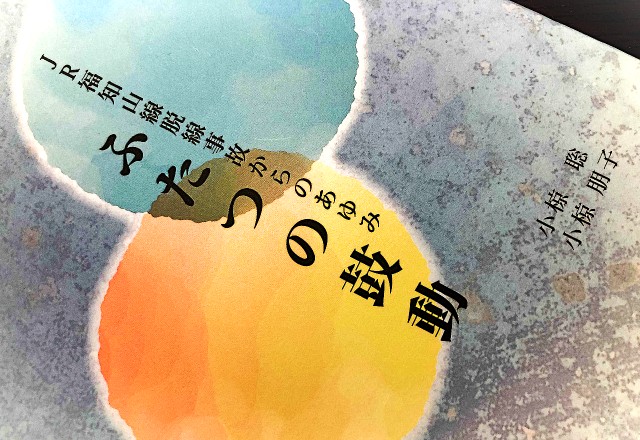

音楽大学の作曲学科卒。美術関係の展覧会の企画運営と出版・編集デザイン会社勤務を経て、イラストレーション&編集デザインを手がける「コトノデザイン」を創業。教育プログラムの企画開発や地域振興の取り組みなどに携わる。夫婦での共著「JR福知山線脱線事故からのあゆみ〜ふたつの鼓動(コトノ出版舎)」がある。

小椋朋子

音楽大学の器楽学科パイプオルガン専攻を卒業後、演奏活動を始める。一般社団法人日本オルガニスト協会会員。日本基督教団大阪教会オルガニスト。